PR

noteメンバーシップを2024年7月から始めました。Keiが日常的に実践するミクロレベルのソーシャルワークで得た失敗経験を共有し、同じような失敗を予防していく狙いがあります。Keiは学者ではないので体験談が中心ですが、必ずみなさんの実践に還元できます。

ソーシャルワーカーとして働く中で、多くの人が「支援力を高めたい」「より良い実践をしたい」と考えます。

そのために必要な知識やスキルは数多く存在しますが、根本的な力量のひとつが「自己覚知」です。

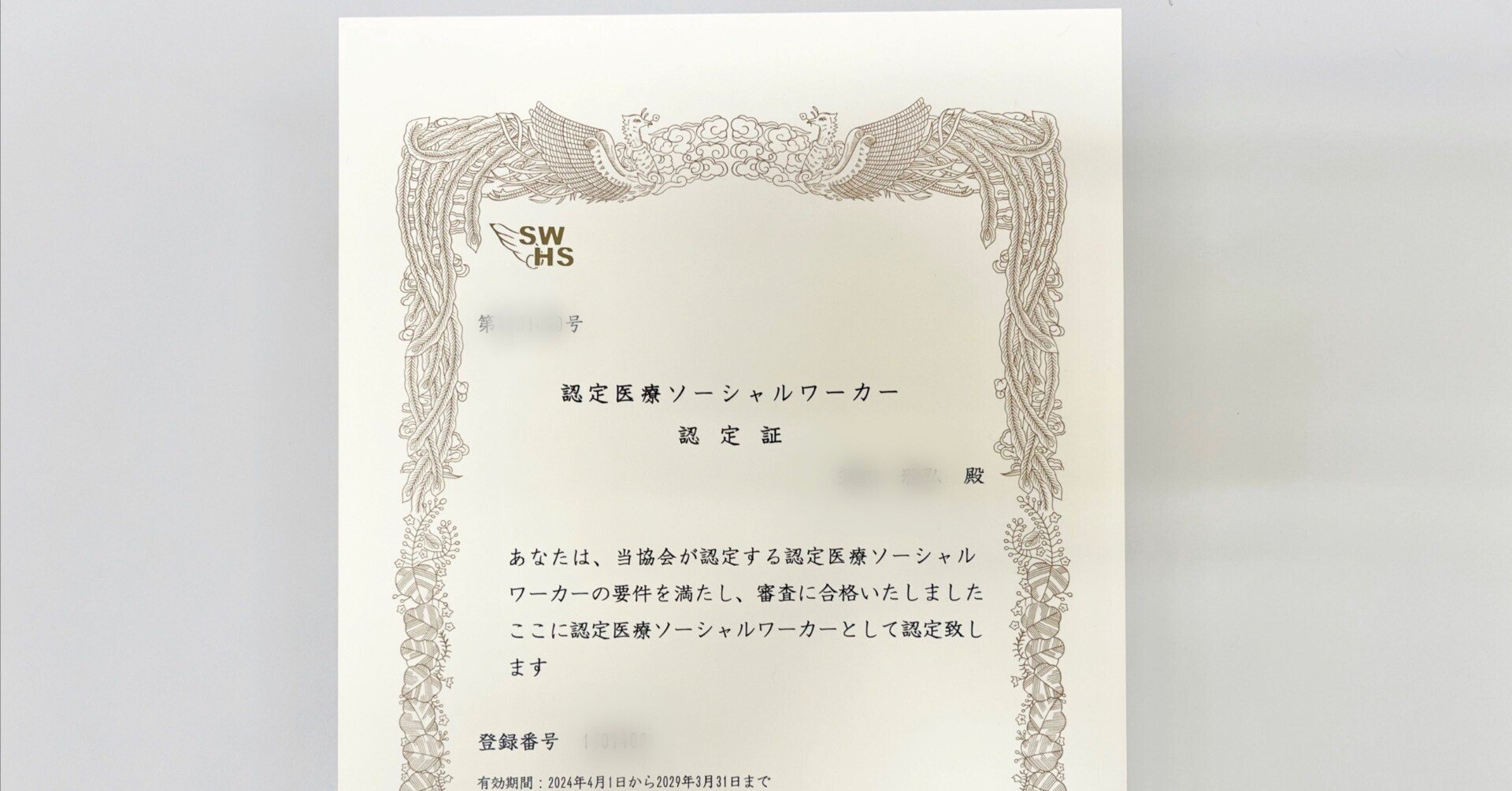

私は、認定医療ソーシャルワーカーと救急認定ソーシャルワーカーを取得して、ソーシャルワーク実践における自己覚知の重要性を再認識しました。

本記事では、「自己覚知とは何か」からはじまり、「なぜソーシャルワーカーにとって自己覚知が不可欠なのか」、そして「日常的に取り入れられる実践方法」まで、具体的に解説します。

この記事を読めば、今日から自己覚知を体系化できるため、ソーシャルワーク実践力が向上します。

認定医療ソーシャルワーカーと救急認定ソーシャルワーカーの経験を踏まえて、平時の臨床経験を交えて解説します。

自己覚知とは「自分を知る力」

自己覚知とは、自分自身の価値観、感情、行動傾向、無意識の反応などを自分で理解し、自覚することを指します。

もう少し噛み砕いて言えば、「なぜ自分はそのように感じたのか」「なぜそのように判断・行動したのか」ということに、自分自身で“気づき”、言語化できる力です。

自己覚知には以下の要素が含まれます。

・価値観の認識(自分が大切にしているもの、譲れない信念)

・感情の把握(自分が今、何を感じているのか)

・思考の癖や判断の傾向(物事をどのように捉え、どう反応しやすいか)

・対人関係での自分の特徴(支配的なのか、受け身なのか、回避傾向があるのか)

自己覚知は、自己理解とも似ていますが、「気づいて終わり」ではなく、そこから「どう支援に影響するのか」を考えることがソーシャルワークの領域では特に重視されます。

なぜ、ソーシャルワーカーは自己覚知が重要なのか?

自己覚知は、ソーシャルワーカーにとって“土台”であり、“原点”です。

自分の感情や思考、価値観を自覚し、その背景にあるものを見つめ直す力であり、対人援助職にとって必要不可欠なスキルです。

自己覚知が重要視される理由は主に3つあります。

・価値観の押しつけを防ぐため

・感情のコントロールとセルフケアのため

・対人援助関係を安定させるため

価値観の押しつけを防ぐため

支援者は、時に支援対象者に対して「こうあるべき」「こうした方がいい」と思ってしまうことがあります。しかしそれは、自分自身の価値観に基づいた判断であり、相手にとっては押し付けになってしまうことも。

自己覚知ができていれば、「これは自分の価値観であり、相手の価値観とは異なるかもしれない」と、一歩引いて支援に臨むことができます。

自己覚知に関してはnoteでも複数取り上げています。

感情のコントロールとセルフケアのため

ソーシャルワーカーの仕事は、感情的な負荷が高く、ストレスが蓄積しやすい職種です。

特に医療や福祉の現場では、悲しみ、怒り、理不尽さ、無力感などが日常的に存在します。

自己覚知があると、自分がストレス状態にあることや、何に反応してイライラしているのかに気づけるようになり、セルフケアや感情の整理につながります。

結果的に、支援の質が安定し、燃え尽き(バーンアウト)の予防にもなります。

ソーシャルワーカーのセルフケアに関しては以下の記事を参考にしてください。

対人援助関係を安定させるため

ソーシャルワーカーは「関係性」を通じて支援を行うため、「相手との関係性の“ズレ”」に気づく力が必要です。

たとえば、「相手が不安そうにしているのに、なぜか自分は急いで話を終わらせたくなっている」とします。このとき、「自分が焦っているのはなぜか?」に気づけるかどうかで、支援の方向性は大きく変わります。

自己覚知があることで、自分の感情や行動が支援に与える影響をモニタリングしながら関係を築くことができます。

自己覚知の実践方法:今日からできる3つのアプローチ

自己覚知は、特別なトレーニングが必要なものではありません。日常の業務や生活の中で意識を向けるだけでも、十分に深めることができます。

ここでは、実際に取り入れやすい3つの実践方法を解説します。

・感情に気づき、その理由を言語化する

・振り返り(リフレクション)を習慣化する

・第三者的な視点をもつ(自分を実況中継してみる)

感情に気づき、その理由を言語化する

「今、自分がどんな感情を抱いているのか」に気づくこと。そして、それが「なぜ生まれたのか?」を丁寧に言語化する習慣をつけてみましょう。

• 「あの患者さんに怒りを感じた。なぜなら、無断キャンセルを繰り返していることが、自分に対して軽視しているように感じたから」

• 「あの家族の言葉に違和感があった。なぜなら、自分自身が“家族関係に問題を抱えていた過去”と重なったからかもしれない」

・「あの患者さんを“早く退院させてほしい”という訴えに、もやもやした。なぜなら、“退院の準備が整わないまま退院させるのは無責任だ”という自分の中の価値観が反応した可能性がある」

「自分の感情に気づいて言葉にすること」をラベリングといいます。

感情に“ラベル”をつけ、その背景にある自分の経験や価値観を探ることが、自己覚知の第一歩です。

リフレクション(振り返り)を習慣化する

支援後、または1日の終わりに「今日の関わりはどうだったか?」を自分に問いかけましょう。リフレクションには以下のような問いが有効です。

・相手の反応はどうだったか?自分の影響はあったか?

・うまくいった点/うまくいかなかった点は?

・そのとき自分はどんな気持ちだったか?

・そのとき自分はどんな気持ちだったか?

・もしもう一度やり直せるなら、どう関わるか?

リフレクションは、単なる「反省」ではなく、自分の支援の背景にある“動機”や“感情”に目を向ける作業です。

日々の積み重ねが、自己覚知の深まりに直結します。私が実際にリフレクションした体験は以下のnoteを参考にしてください。

リフレクション(プロセスに対する主観的な評価)とエバリュエーション(結果に対する客観的な評価)を使い分けましょう。

第三者的な視点をもつ(自分を実況中継してみる)

「自分自身を客観的に実況中継すること」も有効な方法です。

たとえば、面談中に「あ、自分はいま少し焦っているな」「なんとなく、早くこの場を終わらせたいと感じている」と、自分を“観察するような視点”をもつ。

これは心理学でいう「メタ認知」に近い視点であり、自分の内面の動きをモニタリングする力です。

自分を実況できるようになると、感情に振り回されにくくなり、冷静に対応できる場面が増えていきます。

自己覚知は「鏡越しの自分をみるイメージ」なのに対してメタ認知は「カメラのファインダー越しに自分をみるイメージ」です。

ソーシャルワーク実践に応用しやすい心理学は以下の記事で解説しています。

まとめ 自己覚知はソーシャルワークの実践力を底上げする

自己覚知は、一朝一夕で身につくものではありませんが、日々の気づきと振り返りの積み重ねによって、少しずつ確実に深まっていく力です。

ソーシャルワーカーは、専門性の高い支援者であると同時に、「人」として関係を築く職業です。「自分自身をよく知ること」こそが、最大の専門性です。

今回は「自己覚知」について解説しました。自己覚知をすることで、ソーシャルワーカーの俯瞰力が身につくため、自分自身のキャリアにおける目標設定が明確になります。

自己覚知をより深く学ぶためにはスーパービジョンがおすすめです。以下の記事で、私が実際にスーパービジョンを体験を考察しています。

認定医療ソーシャルワーカーや救急認定ソーシャルワーカーを目指すと、必然的に「ソーシャルワークを学ぶ環境」をデザインするため、自己覚知を含めた多くの知識や技術を吸収できます。

このたび、Keiが実践するミクロレベルを中心としたソーシャルワークの失敗経験を共有して、各ソーシャルワーカーの実践に落とし込むメンバーシップ(初月無料で月額590円)を開設しました。

Keiがソーシャルワーク実践の過程で得た学びや、考え方、直面した問題などを「一番近くの席で見られるリアルタイム型のメイキング」みたいなものです。

認定医療ソーシャルワーカーであり、救急認定ソーシャルワーカーでもあるKeiが、メンバーシップの会員しか読めない記事を1ヶ月に3回以上投稿しており、読み物としてお楽しみいただけます。

本を活用して勉強することもオススメです。以下の本は「MSWに一人一冊必要」といっても過言ではないほど、ソーシャルワーク実践に役立つ社会資源や制度の知識が満載です。

こちらもぜひご検討ください。

コメント